新學期 新課標 新樣態

“花式”勞動課來啦!

海口市秀英區長濱小學學生制作中藥花茶。學校供圖

三亞市吉陽區丹州小學學生展示校園勞動成果。 本報記者 徐慧玲 攝

海口市西湖實驗學校學生學包餃子。學校供圖

三亞市民族中學學生制作的手工作品。本報記者 徐慧玲 攝

雨后土地鬆軟、水分充足,三亞市吉陽區丹州小學學生在老師的指導下,把菜苗一株株移植到菜地裡,“種”下新希望﹔烹飪教室裡,海口市西湖實驗學校八年級學生將自己親手包好的餃子放到鍋裡,在煙火氣中感受生活﹔手工課堂上,三亞市民族中學學生發揮奇思妙想,讓枯枝敗葉“重獲新生”……

從今年秋季學期起,勞動課正式升級為義務教育階段必修課程。我省各地中小學校通過形式多樣的勞動課,幫助學生樹立正確的勞動價值觀,培養良好的勞動習慣和品質。新課標下,如何上好勞動課,備受社會關注。海南日報記者近日對此進行採訪。

勞動課的N種打開方式

“這一堂課,我們學習移栽菜苗!”10月21日16時30分許,丹州小學五年級一間教室裡傳出學生們的歡呼聲。

“移栽菜苗前,要先翻好地,這樣才有利於菜苗根系生長”“起苗時,不要用力過猛,要確保菜苗根部沒有損傷”……聽完老師的詳細講解,丹州小學五年級學生李淑垚和同學們迫不及待地奔向教學樓大露台上的菜園,體驗種植的樂趣。

秋雨過后,菜園裡彌漫著泥土的氣息。“我把菜苗固定好,你來填土”“種下后要控制澆水量”……學生們穿上雨鞋,三五成群,團結協作,歡笑聲此起彼伏。

“這是我們前段時間種的韭菜,不久就能摘了!”李淑垚自豪地向海南日報記者展示他們的勞動成果。在一方小小的菜園裡,和大自然進行親密接觸,讓學生們充分體會到辛勤耕耘、多勞多得的道理。勞作過程也是李淑垚寫作的“靈感源泉”,“詳細記錄一粒種子的破土、萌芽和成長,特別有意義。”

“新學期開啟后,我們學校的勞動課更系統、更專業。”丹州小學副校長周珍介紹,該校根據不同年級學生的實際情況,分層設計不同內容的勞動課。此外,還為中高年級學生開辟了專門的勞動基地。學生在教師指導下管理自己種植的茄子、韭菜、辣椒、絲瓜等瓜果蔬菜。農作物成熟后,各班還會舉行義賣活動,讓學生體驗田間勞動的全過程。

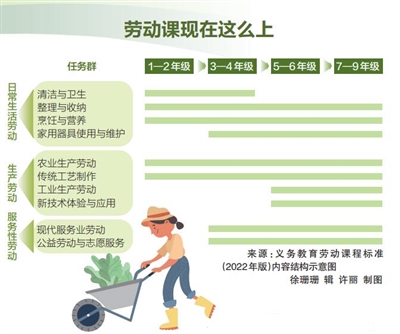

根據新課標要求,中小學勞動課程共設置十大任務群,分為日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動三大類。海南日報記者近期採訪發現,除了田間地頭的勞動課外,我省中小學勞動課的形式還有很多。

海口市西湖實驗學校教導處副主任孔轉介紹,該校將勞動教育內容從原來的綜合實踐勞動課中獨立出來,每周至少安排一節勞動課,針對不同年齡的學生設置不同的勞動課內容。例如,該校新華北校區低年級學生主要學習整理與收納、清潔與衛生,包括整理書包、衣物,洗紅領巾、洗手等內容﹔中高年級各班都有衛生區域,由學生定期進行大掃除。此外,學校還開設了勞動教育基地和專業的烹飪教室,開設烹飪課程,引導學生學習新技能,增強勞動能力。

校園勞動基地裡,植物生機勃勃﹔美術教室裡,學生發揮奇思妙想用廢棄紙箱制作漁船模型﹔午休室床上,疊放著整齊的被褥床單……這些都是海口市秀英區長濱小學學生近期的勞動成果。

“學校開設了系列勞動教育拓展型校本課程,包括田園種植、南藥種植、教室綠植養護、烹飪、水果拼盤制作和‘我是校園志願者’等內容,切實讓孩子們在實踐中愛上勞動,感受勞動的喜悅。”長濱小學校長王先雲說。

學科融合 勞動教育新樣態

近日,在三亞市民族中學學生的巧手下,干枯的落葉、凋謝的花朵等許多人覺得“毫無用處的廢棄物”變成一件件精美的手工作品。

“擺放押花素材,注意構圖和配色”“用白乳膠將擺好的押花粘貼到書簽上”……近日,在三亞市民族中學的勞動課上,該校高二年級學生符天爽學習手工制作植物押花書簽,“這些被很多人忽視的‘廢棄物’經過改造,又能煥發出新的生機。這樣的勞動課,很有趣。”

海南日報記者看到,手工教室裡,學生們發揮天馬行空的想象力,將樹葉、花朵等通過粘貼、拼接和組合等方式,制成獨具特色的書簽、滴膠工藝品等。“把凋落的雛菊花瓣一片片粘貼好,能呈現出花落人間的美感。”指著一張押花書簽,三亞市民族中學教師全麗妃對海南日報記者說,這種凝固美麗的藝術效果,給人帶來美的享受。

全麗妃有時會帶領學生走出課堂,引導他們觀察校園裡的花草樹木,採集菜園裡的菜花,校道旁的小雛菊、格桑花,制成獨特的手工作品,讓學生們在與一草一木的交流中,發現不一樣的美。

“讓勞動課入腦入心,需要花心思下功夫。勞動教育,不僅僅要讓學生掌握一些勞動技能,更要激發學生的勞動意願和樂趣,這是勞動課需要不斷創新和探索的目標。”在三亞市教育研究培訓院綜合實踐與勞動教研員邢海珍看來,學校應將勞動課程與其他學科教學融會貫通,發揮勞動樹德、增智、強體與育美的功能,促進德智體美勞五育融合。

據了解,三亞市民族中學對各學科資源進行整合,編寫了“潤物”勞動教育校本教材。“學校將勞動課與生物課相融合,由生物、化學等學科教師帶領學生檢測學校勞動基地‘潤物生態園’土壤的pH值,並將草木灰、植物秸稈等制成有機肥,成為白蘿卜、西紅柿、茄子等蔬菜的肥料。”該校副校長陳庭文說,美術課上,學生們用手中的畫筆描繪綠意盎然的“潤物生態園”,將勞動課與語文、生物、美術等學科相融合,跨學科教學讓勞動課更有滋味。

除了將勞動教育滲透到多學科的教學中,我省部分學校還針對不同年級學生開發設計了不同的“勞動清單”,包括日常勞動、生產勞動、服務性勞動等,從體力勞動到腦力勞動,從學校到家庭,讓勞動教育促進德智體美發展。

在長濱小學,“數字中的勞動教育”設立了“10元人民幣的旅行”任務,讓學生拿10元人民幣到超市進行購物體驗。“如此一來,學生既體驗了生活,又增加了自己對貨幣的了解,提升了貨幣計算能力。”王先雲說,勞動不只是揮洒汗水的體力勞動,還包括充分運用智慧的腦力勞動。

完善評價體系 激發學生勞動熱情

“上好勞動課十分重要,不僅能讓孩子掌握勞動技能、培養生活自理能力和勞動習慣,還能讓他們從勞動實踐中感知生活的不易。”翻看孩子本學期的新課表,海口市民黃妮感到欣慰之余,心裡也有一個疑問:“勞動課的效果應該如何評價?”

有專家認為,勞動課程的評價是勞動教育的重要組成部分,是一種過程性綜合素質評價。勞動課程不能簡單用一兩次考試的成績來評價,而是要重點考查學生的勞動實踐過程,關注每個學生勞動技能的提升和勞動習慣的養成。

“學校採取學生自評、互評,教師評價和家長評價相結合的多元評價方式,評選出校園‘勞動小標兵’‘勞動小能手’等。”王先雲認為,勞動教育應強化過程評價,不能隻看結果,要對學生的勞動能力、勞動態度、勞動習慣等進行綜合評定,通過評價的積極引導,實現勞動教育的育人價值。

邢海珍認為,要真正上好勞動課,不能單靠學校。學校應注重與家庭、社會多方聯動,開展不同形式的勞動教育。

“開學以來,學校開展了形式多樣的勞動實踐活動,許多家長也積極參與。在巧手包‘餃’耳、雙減促‘勞’育活動中,學生們在老師、家長的指導下揉面、切面、擀皮、包餡,忙得不亦樂乎。此類活動不僅讓家校聯動更加緊密,也讓家庭親子關系變得更加融洽。”孔轉說。

今年疫情防控期間,丹州小學為居家學習的學生布置做一道菜、整理家務等家庭勞動作業,讓勞動融入日常生活,並讓家長成為孩子的勞動導師和勞動監督員,家校共同監管。

要上好勞動課,前提是學校、家庭、社會形成教育共識。王先雲建議,家長應從小培養孩子的勞動意識,引導孩子養成勞動習慣、尊重勞動成果。這樣的勞動教育才能達到家校銜接、事半功倍的目的。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量