探古珠崖嶺 考証海南漢唐建置及社會生活

一月九日,考古工作者在珠崖嶺城址探方中工作。海南日報記者 武威 攝

珠崖嶺城址出土的瓷碗。 本版圖片除署名外均由珠崖嶺考古工作隊提供

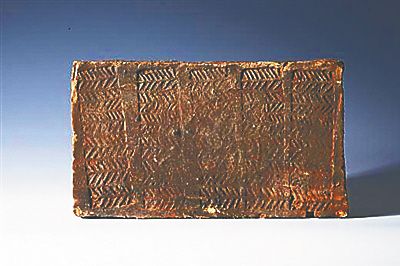

珠崖嶺城址出土的葉脈紋磚。

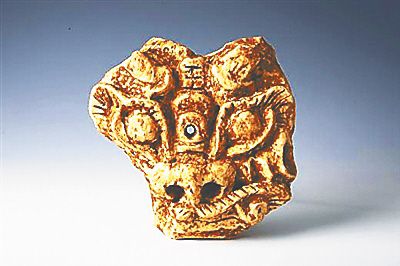

珠崖嶺城址出土的獸面瓦。

珠崖嶺城址出土的蓮花紋瓦當。

考古隊隊員在珠崖嶺城址一邊測量,一邊記錄相關數據。海南日報記者 武威 攝

今年1月初,海口市旅文局向外界公布,海口珠崖嶺城址考古發掘取得重要收獲。此次田野考古不僅發現了建筑台基,且出土數量龐大的磚瓦構件,發現一定數量的碗、盤、盆、罐、硯台、網墜等器物,為了解海南島漢唐時期的行政建置及沿革、社會生活、手工業生產,以及與大陸的經濟文化交流情況,提供了珍貴的考古資料。

甲

城池有明顯的防御性

或與唐代州縣治所有關

沿著海口市瓊山區鐵龍路一直向西行駛7公裡左右,直至城市的面貌全都被留在身后,很快就來到一個叫“博撫”的古村。穿過村裡老舊的房屋,在村落北端看到了一個不起眼的小坡。

之所以是小坡,是因為它並不陡峭,且有一階一階光滑的石梯,約莫二三十米,走上去並非難事。

行至坡上,和海南日報記者同行的珠崖嶺考古工作隊隊長、中山大學社會學與人類學學院副院長鄭君雷教授告訴記者,現在腳下踩著的較周圍地表高出一截的土垛,便是珠崖嶺城址的城牆,“剛剛走過的坡,便是目前推斷的唯一城門。”

這不是珠崖嶺城址的第一次田野發掘工作。

早在1999年3至4月,海南省文物考古研究所和原瓊山市(今屬海口市)博物館就聯合組成考古發掘隊,對古城址進行了正式發掘。發掘目的是確認珠崖嶺上的土筑城圈是否為古代城牆,並判斷此城是何時所筑,以及了解城內的堆積情況。

據發表在權威專業期刊上的《海南瓊山市珠崖嶺古城址1999年發掘簡報》記述,當時的考古發掘隊在土筑城圈的北段發掘10米×3米的探方1個,在城圈內發掘探方5個。

發掘情況表明,珠崖嶺上的土筑城圈可以認為是古代夯土城牆。城牆頂部全部用生土夯筑,不包含任何遺物,非常堅硬,城牆基部以下則為筑城前的地面。城址保存較好,平面近方形,僅在南城牆中部發現一豁口,是為城門。

《海南瓊山市珠崖嶺古城址1999年發掘簡報》所指的豁口為城門的說法,也與鄭君雷此次的考古結果一致。

2022年9月,為進一步明晰珠崖嶺城址的年代與性質,並加強城址的研究和保護工作,經國家文物局批准,中山大學社會學與人類學學院聯合海南省博物館、海口市文物局組建珠崖嶺考古工作隊,對珠崖嶺城址開展主動性發掘。

進入考古現場后,鄭君雷所帶領的珠崖嶺考古工作隊勘探城址地形之后,發現了明顯的城牆遺跡。而摸排完城牆周邊所有的情況后,隻有此處有一個豁口,可以作為出入口進出城內,故而被認為是城門舊址所在。這也與1999年那次的考古結果不謀而合。

經勘探,珠崖嶺城址總面積2.86萬平方米,城池具有較明顯的防御性,根據城址的規模、形制以及城內的堆積來看,該城址可能與唐代的州縣治所有關。

乙

城址年代可能早於中晚唐

文物殘片正在修復

在城址內部的發掘上,考古工作隊分別對城址內西北、東北部展開發掘並解剖北城牆,總發掘面積為546平方米。

西北部發掘區被考古工作隊員布設了14個探方,每個探方規模為5米×5米。

發掘過后,探方的邊角都被考古工作隊隊員打磨得整整齊齊,既不會平白凸出一塊,也不會無故凹進去一寸——在外人看來,這或許是專屬於考古工作隊員的一種“強迫症”。

但對考古人員來說,這更是一種專業度的體現。正在發掘的現場對后續的資料留存有著重要的作用,考古工作隊員也盡力將挖掘工作做得完美,哪怕是在一些細節上。

鄭君雷指著西北部發掘區的幾個較為大型的柱洞說:“這些比較深、比較大的柱洞顯示,這裡很可能存在過大型建筑,可以是寺廟或者比較大的宅院。”

“此次發現了大型建筑台基,基址結構嚴整,附近出土的磚瓦構件數量龐大,可能為生活區和作坊,有較高的文物價值。”鄭君雷還說,不僅是眼前的柱洞,在此次發掘中,考古工作隊共發現建筑基址2處、柱洞76個、灰坑24座、城外壕溝1條,並發掘出土大量唐代遺物,為了解海南島漢唐時期的行政設置及沿革、社會生活、手工業生產,以及與大陸的經濟文化交流情況提供了珍貴的考古資料。

跟隨鄭君雷的腳步,記者又來到城外壕溝所在的發掘區。這裡位於北城牆外側,深約1.4米,剖面形狀近“U”字形。

細細探勘城牆解剖溝的剖面,考古工作隊員得知城牆起建於生土之上,底部有長約14米、厚約0.8米的夯土台基,並於台基中部收分起牆,版筑南北兩側牆基,其內加入黏土填平夯實,再加夯南北兩側護坡。現存牆體高約2.4米。

從現場的遺址中也不難看出,一層又一層夯實的土層疊加,才筑起了厚實的城牆。在古代,挖壕溝,筑高牆,是最常見的防御措施之一。

考古工作隊在這個剖面中還有一個不小的發現。“這裡的城牆有倒塌后重新修筑的痕跡。”在剖面的左側,鄭君雷指著一段遺跡說,城牆倒塌后沒有被清理干淨,而是被新修筑的土層覆蓋。正是根據牆體堆積情況分析,牆體可能經過后期二次加固。

不難想象,這座堅實的城牆基礎之上,曾經矗立過一堵厚厚的城牆。時間雖然能抹平曾經的高聳,卻無法將之毀滅,由此,考古工作隊員才得以從一處處細微的發現中,猜測曾經的過往。

丙

城內可能有大型建筑

城牆曾倒塌重建

採訪之際,天上小雨正淅淅瀝瀝地下個不停,但這阻擋不了考古工作隊員工作的腳步——在海南的考古工作經常要面臨台風、多雨的天氣,小雨對考古工作隊員來說並不是最糟糕的情況。

在布設了6個探方的東北部發掘區內,考古工作隊員正在細細丈量記錄其中一個探方中灰坑的詳細尺寸。

記者看到,該發掘區西南部有厚約1米的灰白色陶泥堆積。鄭君雷指著這些白色陶泥說,這就是城裡制陶專用的土,且成分已經十分接近高嶺土。

更讓鄭君雷興奮的是,灰坑中發現的白色陶泥,與遺址內出土的陶瓷器胎土質地較接近,結合周邊遺跡初步判斷東北部發掘區可能為制陶作坊區。

“這說明城區內的手工業是比較發達的。雖說古代不一定每一座城池都會有制陶作坊區,但如果城內有,說明需求量還是比較大的。”鄭君雷說。

在考古工作隊專設的庫房裡,記者也看到了一部分出土遺物。在一塊完整的磚塊上,可以清晰地見到葉脈紋,故該文物被稱為葉脈紋磚。因其花紋考究,猜測可能用作地磚。還有一塊較為完整的灰瓦片,考古工作隊隊員張瀟介紹,根據它的寬度和弧度,可以推測是使用在較為高大房屋上的瓦片。

與這些較為完整的物件相比,庫房中儲存更多的是發掘中發現的殘片。考古工作隊員在進行考古挖掘的同時,也在加緊修復殘片。張瀟拿起一塊不到巴掌大、有凹槽的殘片介紹,這塊殘片復原后,就是碾磨藥物、谷類的碾子。

縱觀此次發掘工作,考古工作隊發掘出土大量唐代遺物,主要為陶瓷器、建筑構件等,陶瓷器以罐、碗、盤、缽等為主,另有部分陶硯、網墜、小陶塑等﹔建筑構件包括各類鋪地磚、板瓦、筒瓦、瓦當等。

每一次的考古挖掘,都是對歷史的一次更新。此次珠崖嶺城址的考古挖掘工作也不例外。

鄭君雷告訴記者,根據本次發掘材料推測,珠崖嶺城址應與唐代在海南島上所設行政建置的治所有關,並在唐代有一定的沿用時間,且據出土的多方屬於唐代前期風格的陶、瓷辟雍硯台,提示該城址的具體年代有可能不僅局限於中、晚唐。

不僅如此,考古工作隊還在城下探溝出土一些質量較好的宋代瓷器和其他宋代遺物,表明城址廢棄后當地仍然存在較大規模的生活聚落。

時至今日,考古工作已經暫時告一段落。對於開挖的部分探方,已作回填處理,部分則搭棚進行保護。

“這一次的挖掘面積雖然有限,但我們收獲不少。”鄭君雷說,考古發掘是一件頗為謹慎的工作,不做大面積發掘是為了更好地保護。與此同時,本次考古發現研究工作也在緊鑼密鼓地進行中,相關結論也將經過謹慎驗証后再公布。

海口市文物局局長王大新表示,今后將把珠崖嶺城址作為遺址公園來保護,會對周邊環境進行整治,並對游客做出提示、提醒,避免對遺址造成損毀。

珠崖嶺城址

考古小數據

城址總面積

2.86萬平方米

總發掘面積

546平方米

考古新發現

建筑基址2處

柱洞76個

灰坑24座

城外壕溝1條

大量唐代遺物

整理\陳耿

制圖\張昕

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量