海南如何以“知”提“質”?

參展人員與智能機器人“交談”。

現場展示的挂件產品。圖片均由主辦方供圖

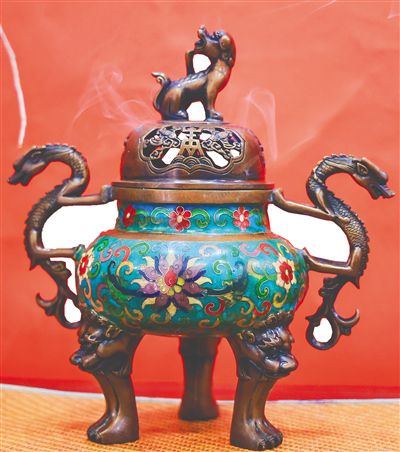

交易大會上展示的文創產品。

可以記錄、存儲、復現、傳播味道的“錄味機”,能夠學習模仿人類表情、動作的仿真機器人,會割膠的機器人……12月20日—22日在海口舉辦的2024年海南國際知識產權交易大會(以下簡稱知交會)上,一系列創新成果集中亮相,向人們再次展示著科技改變生產生活的無限可能。

創新成果的“落地開花”,離不開知識產權的催化助力。

2019年—2023年,海南專利授權量年均增長44.54%,PCT(《專利合作條約》)國際專利授權量年均增長205.74%。全省商標注冊、作品自願登記、植物新品種授權均呈現量質齊升的態勢。可以看到,如今的海南創新熱潮持續涌動。

如何借助這股創新熱潮,助力海南加快構建現代化產業體系,打造新質生產力的重要實踐地?透過知交會這扇窗,可以找到不少經驗與啟示。

作為創新與人才的“鏈接點”,高校是知識產權領域眾多突破的策源地。到展會現場轉上一圈,會發現參展的高校團隊帶來的展品不僅是“一紙專利”,更有諸多實打實的專利商品。

芒果採摘成功率達95.8%的“智能剪刀手”,讓火龍果更豐產的補光誘導開花技術,由羅非魚加工而成的香脆魚片、魚火鍋等系列產品……在海南大學展區,集中展示了良種、良田、良法、良機、良品等多類科研成果,涵蓋高效栽培技術、智能農機裝備、農產品保鮮與深加工技術等。

“傳統播種方式往往存在播種精度不高、作業效率低、勞動強度大等問題。”海南大學科學技術發展院院長鄧意達介紹,此次展出的谷物自走式小區精播機和谷物一體化智能小區繁育播種機兩款良機,正是為了解決上述問題。

從“發明專利”到“發展紅利”,知識產權轉化利用的“高速路”如何被打通?海南大學科技小院給出示范樣本——

瞄准海南發展戰略、地方實際需求,攜手農民、企業和政府,將科研生產一線搬到田間地頭,零距離、零時差掌握生產實踐中遇到的困難,有針對性地開展科學研究,繼而再把科研成果應用到實踐中,形成農業生產新質生產力。

諸多知識產權中,有一種尤為特別:地理標志。

此次知交會,設置了四大主題板塊,其中一項便是地理標志。展會現場,來自國內外的200多家地理標志展商參展,展出產品涵蓋水果、茶葉、工藝品等多個領域。

“地理標志是標示某商品來源於某特定地區,該商品的特定質量、信譽或者其他特征,主要由該地區的自然因素或者人文因素所決定的標志。”省知識產權局相關負責人介紹,通俗來講,地理標志就是我們通常所說的土特產。

海南島光、熱、水、土等自然條件優越,自帶發展地理標志經濟的“天賦”。

文昌雞、興隆咖啡、儋州粽子、和樂蟹……繞全島轉一圈,幾乎每個市縣,都能找到這樣的農副產品:它們產自特定地域,一方水土的自然饋贈與一方農人的集體智慧組合,催生出當地專屬的“味覺坐標”。

一枚枚地理標志,如何讓這些粘泥帶土的農貨賣出高價?

該負責人介紹,一方面,我省持續加強產品標准、檢驗檢測、質量保証三大體系建設,推進地理標志產品生產標准化、產品特色化、身份標識化、全程數字化水平﹔另一方面,我省用好國內各類宣傳展示平台,積極申請加入並充分利用好中歐地理標志產品互認互保平台,推動特色地理標志產品走出國門、走向世界。

截至目前,我省年產值上億元的地理標志產品已達40件。

不難發現,知識產權為新質生產力蓄勢賦能,不僅是“高大上的技術突破”,還有很重要的一部分作用則是對生產力要素系統中其他要素的組織、優化和賦能,從而形成整體生產力的躍升。

眼下,我省准確把握知識產權在構建現代化產業體系中的作用,正加快推進科技創新和產業創新深度融合。省市場監管局、省知識產權局黨組書記、局長鐵剛表示,下一步,我省將重點聚焦航天發射、深海研究,南繁種業三大未來產業及熱帶特色高效農業,做好知識產權保護工作。

可以預見,隨著我省持續打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條,還將有更多“智力成果”落地生金。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量