源自深海的馬鮫魚成為年夜飯上的“香餑餑”——

海南人過年為何“鎖鮮”這條魚?

疍家漁民馮學瓊展示馬鮫魚。

本版圖片均由

海南日報全媒體記者

謝式偉 攝

香煎馬鮫魚。

剛捕獲的馬鮫魚。

馬鮫魚捕獲上岸后被送往加工廠進行切片,最大限度鎖住魚的鮮味。

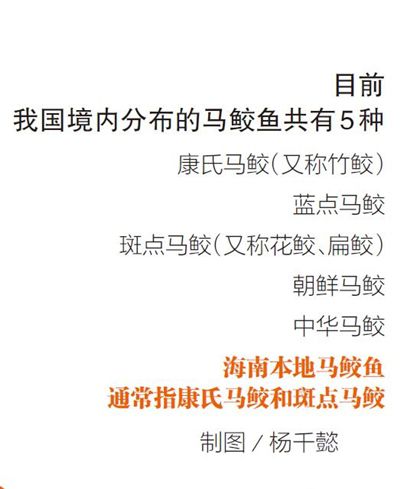

“回港啦!魚到岸啦!”1月19日清晨,天色微亮,文昌清瀾港岸邊,疍家漁民馮學瓊一邊駕駛小船,一邊朝岸上吆喝道。這一船從文昌七洲列島海域捕獲的馬鮫魚,讓本就熱鬧的港口魚市更添生氣。

春節將至,家家戶戶開始緊鑼密鼓籌備年夜飯,而在海南人的年夜飯餐桌上,除了傳統的白切雞外,馬鮫魚也是不折不扣的明星菜品。

年年有余,是中國人朴素而美好的新年願望,而馬鮫魚在海南人心中有著別樣的分量。海南人過年為何緊盯這條魚?春節前夕,海南日報全媒體記者前往海南馬鮫魚著名產地之一文昌清瀾尋找答案。

鮮

來自大海的豐厚饋贈

文昌清瀾港碼頭,馮學瓊的漁船裡,幾十條馬鮫魚整齊碼放,通體呈藍黑色,油亮亮的,看上去格外新鮮。

碼頭上,魚販們三五成群聚在岸邊,仔細察看漁獲的品相,詢問價格。

距離文昌清瀾港十公裡的七洲列島,是海南著名天然漁場,魚種眾多,特別是盛產馬鮫魚。這裡的馬鮫魚肉質緊實,口感香醇,營養價值非常高。

每年12月,就到了馬鮫魚洄游的季節。高品質、能賣出好價錢的馬鮫魚,吸引漁民們紛至沓來,馮學瓊也是其中一員。歷經三天奔波勞作,他的漁船滿載而歸。

來不及擦去額頭的汗珠,馮學瓊一個跨步上岸,利落地打包好整船漁獲,送去距離碼頭3公裡開外的加工廠,為這些“來自大海的饋贈”保鮮。

馮學瓊說,馬鮫魚捕獲上船后須第一時間放到船上的冷庫裡冷藏保鮮,上岸后在加工廠進行切片加工,最大限度鎖住魚的鮮味。雖然馬鮫魚相對其他魚類偏貴一些,但是好的口感與營養價值,也使得其總是供不應求,一靠岸幾乎就會被搶購一空。

當東方初露曙光,太陽在海平面緩緩升起時,這些活蹦亂跳、藍光閃閃的馬鮫魚此刻正被精心打包,快速地運往城市鄉村的各個角落。

鮮

來自四代人的百年追尋

如何判斷一條馬鮫魚的品質好壞?這是疍家人馮學瓊一家四代百年來積累的經驗。

早在1921年,馮學瓊的曾祖父馮禮章便在廣東海域以放網捕魚的方式維持生計。1945年,他的爺爺馮成貴從廣東遷徙至海南三亞海域,引入了更為高效的拖網捕魚技術。1968年,他的父親馮裡帶偕同妻子搬遷至陵水新村海域。此時,他們的捕魚技術再次迎來革新,開始使用排鉤捕魚。

“80后”馮學瓊是疍家第四代漁民,1996年隨父母舉家遷居文昌清瀾港海域。世代以海為家、以船為生的傳統,讓他對“大海”二字既熟悉又敬畏。

16歲時,馮學瓊第一次跟隨父親出海捕撈馬鮫魚,便見識到了大海的威力。

“海上風浪很大,船晃人也跟著晃,我剛上船就開始犯暈,一直吐。”在海上漂了5天,馮學瓊回憶起第一次登船時的情景,仍記憶猶新。

克服了暈船的恐懼,馮學瓊很快掌握了捕魚“秘訣”:觀天氣、辨潮汐、識魚群。選擇天氣晴好且風浪小的時候,先在礁盤上放餌料,再把排鉤置於其上,很快就有魚上鉤。

隨著出海次數的增加,馮學瓊潛心研究捕撈技巧,在傳承傳統捕魚技藝上,大膽改良創新,以拉網+海釣的方式,捕撈七洲列島水域的馬鮫魚。他還記得釣魚收獲最多時的情景:“60個排鉤,釣上來42條魚,那真是大豐收!”

為了讓馬鮫魚更好保鮮,2021年,馮學瓊與豐慶昌公司的總經理朱庭斌結識,決定合作經營,一個管深海捕撈作業生產,一個負責電商銷售,在傳承疍家文化的同時,打造疍家漁業品牌。

馮學瓊與朱庭斌精心打造了一條從海洋到餐桌的“鮮”路,實現馬鮫魚與消費者餐桌的無縫對接。他們採用冷鏈物流,確保每一份馬鮫魚都能在最短的時間內,以鮮品的狀態抵達食客的口中。

鮮

來自“大道至簡”的烹飪

高端的食材,往往以其純粹與自然的韻味,詮釋了“大道至簡”的美食哲學。馬鮫魚這一來自深海的饋贈,更是如此。

從臘月開始,是一年中馬鮫魚最為肥美之時,這時候的馬鮫魚油脂多,品相好,肉質緊實,口感香醇。無須繁復的烹調手法,便能將這份來自大自然的美味完美呈現。

烹飪馬鮫魚,是馮學瓊妻子馮玉英的拿手好戲,最受家人歡迎的便是香煎做法。

中午時分,剛剛從碼頭回到漁排的馮玉英帶回了三條新鮮的馬鮫魚,她開始著手處理這些來自海洋的饋贈。

她選用了一口厚底平底鍋,待鍋熱后倒入適量的涼油。隨著油溫緩緩升高,她放入了幾片生姜,接著將切片的馬鮫魚片放入已經熱好的油中。隨著“嗞嗞”的悅耳聲響,魚肉在熱力的作用下漸漸變得緊實而富有彈性,表面也逐漸呈現出誘人的金黃色澤。此時,她小心翼翼地翻面,確保魚片的另一面也能均勻受熱,直至兩面都呈現出完美的金黃色,這道香煎馬鮫魚便大功告成了。

在整個烹飪過程中,馮玉英沒有添加過多的調料,只是憑借著對火候的精准掌握和對食材的深刻了解,便讓馬鮫魚本身的鮮美得以淋漓盡致地釋放。

咬上一口,外皮酥脆可口,內裡肉質細嫩多汁,這純粹而又不失層次的味道,讓人久久難以忘懷。

多年來,馮學瓊一家不分晝夜地出海捕魚,勇敢地迎接著風浪的挑戰,歷經汗水與堅持,隻為捕獲那份來自深海的珍饈。而當一家人圍坐餐桌旁,共享這道凝聚著辛勞與收獲的美味時,那無疑是他們最為快樂與溫馨的時光。

海南人對馬鮫魚的烹飪藝術創意無限。除了傳統的香煎,還有馬鮫魚魚丸,口感結實彈牙,深受萬寧等地食客的青睞。而在這些地區,人們還熱衷於用馬鮫魚來打邊爐,魚肉在熱湯中翻騰跳躍,鮮美四溢。

鮮

源於對美好生活的追求

年關的腳步悄然臨近,馬鮫魚身價也隨之攀升,這不僅是其鮮美的直接反映,也是海南人千百年來對“鮮”之極致追求的生動寫照。

“小譚,今年的馬鮫魚上新了,這幾天價格不錯。”近日,文昌姑娘譚瑩的手機微信上,彈出一條來自馬鮫魚供貨商的信息。“留著留著!老板,老樣子,還是寄到哈爾濱!”譚瑩迅速回復。

曾經在哈爾濱讀書四年,譚瑩坦言,每到臨近年關,她最惦記的就是這口馬鮫魚,裡面有家的味道。如今,回到海南工作的她,每逢過年,都要給哈爾濱的同學寄送年禮馬鮫魚。“請冰天雪地的你們,嘗一口北緯19度陽光與大海的味道。”

“鮮”,這一字千鈞,源自無數食客味蕾深處的共鳴與認可,它不僅是味覺的盛宴,也是源自人們對美好生活的向往和追求。

在海口三江鎮皇瀛村及其周邊村落,村民們還保留著一種古老而神聖的傳統習俗——以馬鮫魚祭祖。

新春佳節之際,家家戶戶都會精心挑選一條新鮮的馬鮫魚,作為祭祖儀式上的物品,以此表達對祖先的無限敬仰與深切懷念。這不僅僅是一種儀式,也是一種情感的寄托,更是對未來生活的美好祈願。

譚瑩說,過年期間品嘗馬鮫魚,也象征著家庭生活的富足與日子越過越紅火的美好願景。這一習俗如同一根情感紐帶,連接大家對海洋的深情厚誼與對未來生活的無限憧憬。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量