文博館裡的“非遺版春節”

二月六日上午,小觀眾在省文化館海文學堂參加親子體驗活動。省文化館供圖

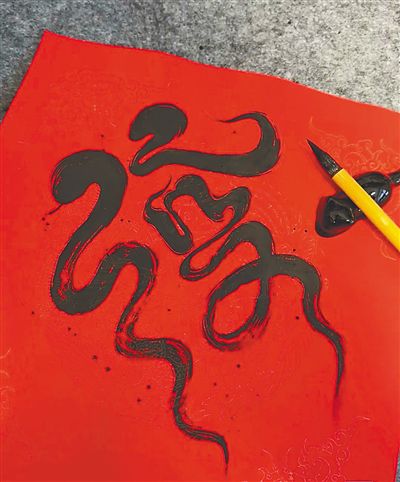

蛇形“發”字。

萌態十足的動物春聯。 資料圖

當千年非遺邂逅未來想象,當歷史文物與劇本殺線索交織,當市集光影與國潮文創同框……這個春節假期,海南各大文博場館化身文化磁場,吸引廣大市民游客體驗傳統年俗與創新文化。從非遺技藝的活態展演到沉浸式展覽劇本殺,再到充滿歷史韻味的市集活動,海南以“非遺版春節”為特色,打造了一場跨越時空的文化盛宴。

指尖上的千年傳承

織就新春非遺夢

看展覽、聽講座、品劇目、購文創、親子體驗手工,春節期間,海南省文化館(海南省非遺中心)熱鬧非凡,70余場次線上線下相結合的新春系列文化活動,讓人們在濃濃的文化氛圍中歡度佳節。

1月29日,大年初一一早,走進省文化館,隻聽黎族歌舞的旋律悠揚,游客們圍坐在黎族傳統紡染織繡技藝展台前,近距離觀看非遺傳承人如何將棉線編織成色彩斑斕的黎錦。

“經緯間的每一道紋路都藏著黎族人的故事。”來自廣州的游客李女士撫摸著展出的黎錦感嘆道。作為黎族紡染織繡技藝入選人類非遺后的首次大型展覽,也是海南省非遺展示中心的新春大展,“黎華錦簇——黎族傳統紡染織繡技藝保護成就展”通過歷史實物、技藝演示和創新設計,全方位展現了這一技藝的千年傳承。

現場還設置了互動體驗區,游客可親手觸摸黎錦的質感,或在傳承人指導下嘗試簡單的織造步驟。

“孩子第一次知道衣服可以不用機器織出來,這種直觀的體驗比書本更生動。”帶著孩子參與活動的海口市民王芳說。

看展,不僅是與非遺的一次面對面交流,也可以是一場手把手的互動。

省文化館裡的“海文學堂”為親子家庭打造了豐富的文化體驗。春節期間,這裡舉辦了6場次海南傳統手工親子體驗活動,邀請東山草編技藝、龍塘雕刻藝術、海南椰雕等非遺項目的代表性傳承人現場教學。

2月1日,正值大年初四,龍塘雕刻藝術的省級代表性傳承人王科美在海文學堂裡現場展示了他的絕技。隻見王科美一手拿著刻刀,一手拿著木槌,刀尖在木料上游走,木槌在刀把上“追擊”。隨著一聲聲刻鑿聲,鱗片紋路在木料上漸次浮現,圍觀的孩子們踮著腳尖,眼見一尾活靈活現的鯉魚破“木”而出。

孩子們紛紛舉著刻刀嘗試,漸漸地,一隻、兩隻、三隻小木魚成形,王科美望著這群“小傳承人”,眼角露出了笑紋,他說:“藝術的傳承,就像這雕刻一樣,需要耐心和細心。希望通過更多這樣的活動,將這份傳統技藝發揚光大。”

據統計,假期裡共有90組家庭在互動中學習了非遺知識、感受傳統手工技藝的魅力。

科技與歷史的對話

解鎖博物館新玩法

1月17日,海南省博物館“譬若天工——中國古代文物中的科技奧秘”特展驚艷亮相,春節期間掀起觀展熱潮。1月28日(除夕)至2月4日(初七),海南省博物館的參觀人數超10萬人次。

這場集結19家文博機構145件(套)國寶的文物盛宴,以青銅鑄造、瓷器燒制、造紙印刷、建筑營造四大主題為經緯,編織出一幅跨越千年的中華科技文明圖譜。

當漢代灞橋紙殘片與蔡倫改進造紙術的文獻並置展出,歷史課本的注腳在展廳裡鮮活起來。2月3日下午,省博物館展廳內,一位小觀眾指著漢代紙張展品驚呼:“原來紙不是蔡倫發明的,漢代人早就用了!”一旁的家長則借機講解起“蔡倫改進造紙術”的歷史。

更引人注目的是省內首創的“瓊博劇本殺”——AR劇本奇趣旅行記之瓊博工匠學院。參與者手持AR設備,在展廳中破解謎題、尋找線索,完成“青銅院長”“陶瓷院長”等任務后,還能獲得“畢業証書”。

“一開始有點燒腦,但隻要多點耐心和思考,就會越玩越順。”2月2日上午,參與劇本殺的觀眾陳小南說,劇本殺不僅考驗觀察力和邏輯思維,還能在玩樂中學習到許多關於海南傳統工藝的知識。

“這種玩法讓歷史‘活’了,孩子全程興致勃勃!”帶著兒子參與的市民張可甜表示,孩子們在游玩的過程中,自然而然地融入歷史情境,不僅加深了對古代科技文明的理解,還激發了他們探索未知工藝的興趣。

此外,“巧手迎春”活動中,剪紙、套色印戳等傳統手工藝互動也吸引了許多老少觀眾。

春節假期裡,省博物館天容廳內,游客們制作“金蛇福袋”和黎錦主題作品,將文化記憶轉化為新春祝福。“非遺不僅是展示,更是一種參與和傳承。”海南省博物館工作人員介紹道。

光影與市集交織

重現歷史風華

風庭月榭,紅樓盛筵已啟﹔繁花似錦,在海南遇見紅樓。

1月11日,《夢回紅樓夢》主題光影藝術展在海口潮博美術館開展,假期裡,許多觀眾走進光影之間,在一幅幅《紅樓夢》的經典場景中,親歷那段繁華與哀愁交織的傳奇故事。

此次光影藝術展基於原著的情節內容,以清末畫家孫溫、孫允謨合繪的國家一級文物全本《紅樓夢》繪本為基礎,從230幅繪本作品中選取景、人、境、物等主題進行意象切片,通過數字藝術的形式呈現《紅樓夢》的文化內涵。

“媽媽快看!花瓣落到我手心裡了!”8歲的小女孩朵朵踮著腳尖觸碰空中懸浮的桃花投影,虛擬花瓣浮現在她的掌心。“黛玉葬花”的藝術性有了具象化的體現。

在展覽的另一角落,一幅幅精致的光影畫面將觀眾帶入了賈寶玉與林黛玉的幽靜庭院。隨著光影的流轉,觀眾仿佛能聽到寶玉與黛玉的低語,感受到他們之間微妙的情感糾葛。

隨著展覽的深入,參觀者們還體驗到了“大觀園”中的種種奇遇。通過互動裝置,他們可以走進“劉姥姥進大觀園”的場景中,在“怡紅快哉”中與寶玉共飲一杯茶,體驗書中人物的喜怒哀樂。

此次展覽相關負責人介紹,展覽利用先進的投影技術和環繞音效共同營造出一個夢幻般的境界,讓參觀者仿佛穿越到了那個充滿詩意與哲思的太虛幻境。通過高科技手段,觀眾得以一窺《紅樓夢》中所蘊含的深邃哲理和對人生、夢境的深刻思考。

在中國(海南)南海博物館“大明風華”市集,以明朝街巷為藍本,打造了一場穿越時空的藝術之旅。

市集內,燈籠高懸,身著漢服的工作人員引導游客體驗“年扇拓印”,將“福瑞”“吉祥”拓於團扇之上。來自湖南的陳先生一家在“蛇來運轉”抽獎區玩得不亦樂乎:“這種傳統游戲讓孩子感受到古人的年俗樂趣。”

據悉,春節期間,中國(海南)南海博物館共開展70余場新春系列活動,在“大明市集”體驗濃濃年味、以物換物參與“海絲貿易”、展廳“尋寶”爭做集章達人、主題課程走近深海考古……帶領市民游客解鎖“博物館+”的新玩法。

從非遺展演到科技互動,從歷史市集到藝術表演,海南的文博場館以創新形式激活傳統文化,讓春節不僅是團圓與美食的代名詞,更成為一場全民參與的文化盛宴。

正如海南省博物館負責人所言:“我們希望通過這些活動,讓文化‘活’在當下,讓年味歷久彌新。”這個春節,海南用非遺、文化與藝術的三重奏,奏響了傳統與現代共鳴的新春樂章。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量