俯瞰澄邁老城鎮國社村。 海南日報記者 袁琛 攝

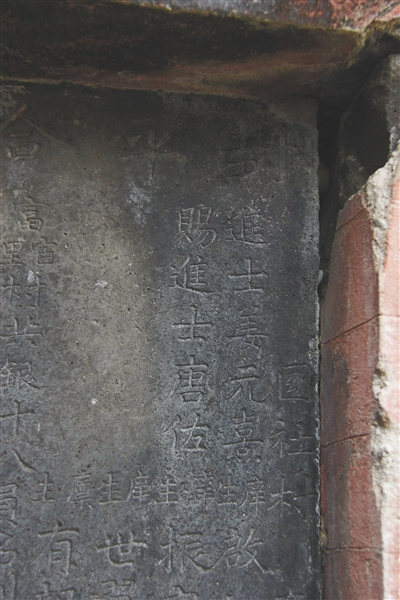

位於澄邁老城封平約亭裡的《封平合都賓興捐貲碑》上有姜元熹、姜唐佐伯侄二人的名字。 陳耿 攝

姜唐佐大伯父姜元熹的墳墓和墓碑。 陳耿 攝

裡弄干淨整潔,石屋錯落有致,榨糖的石碾、拴牛的石柱、磨米的石磨散布在房前屋后,一切看上去都有著明顯的農耕文明痕跡。這樣的古村落,在日益工業化、城鎮化的當下,已經不多見。

這就是位於澄邁縣老城鎮國社嶺下的國社村,至今已有將近900年的歷史,是海南姜姓的主要聚落之一,是姜氏走向島內多地的始發站,也是蘇東坡學生姜唐佐的故裡。

為蔥蘢林木所環抱的國社村,村民全都姓姜,村口有座姜氏宗祠,門聯是:“瓊島呈紫氣,滄海何曾斷地脈﹔羊城潑翰墨,白袍端合破天荒。”

一代文豪蘇東坡,1097年被貶海南,在當地講學時,教化日興,從游弟子眾多,其中姜唐佐尤被重視,蘇東坡曾預言姜唐佐必定登科,並贈詩半首:“滄海何曾斷地脈,白袍端合破天荒。”后來,姜唐佐果然中舉,成為海南有史料記載的第一位舉人。

這座姜氏祠堂,為何把蘇東坡這兩句吟誦千年的詩句嵌入對聯當中?這個姜姓小村落,又與海南第一位舉人姜唐佐之間有什麼樣的淵源?這些歷史細節,一直鮮為人知。

姜氏一族 北宋登島

國社嶺是一座海拔約七八十米的小山丘,嶺上種植著荔枝、榕樹、芒果、菠蘿蜜等熱帶樹木,幾棟遺留下來的火山岩石老屋掩映在樹蔭之間,村口前的金馬大道車來車往,繞過山嶺后就是熙熙攘攘的馬村港,在開發熱潮迭起的老城,靜謐的國社嶺別有一番風味。

“國社村是海南姜姓始祖遷徙定居的村庄,村庄始祖從北宋時期登島定居在此已經有近900年的歷史。”國社村八旬老人姜維民曾是老城中學校長和海南中學總務,退休后搬回家鄉生活,潛心研究宗譜,關心村庄發展,對家族來源熟稔在心。

《姜氏族譜·修唐姜唐佐公配祭序》記載:姜氏過瓊始祖姜元熹、姜元勲、姜元韶三兄弟在慶歷年間(1041—1048年)因躲避禍亂離開家鄉福建,南下到瓊州定居在當時的鳳凰山嶺,因姜氏一族獨尊儒術,故取名儒姜村。姜氏后人感皇恩浩蕩,登山遙望中原,心懷國家社稷,改鳳凰山嶺為國社嶺,遷居到嶺頭東邊,易名為國社村。

雖遠渡瓊崖,落戶在偏遠的海南,但姜氏家族牢記“先讀聖賢書,后干國家事”的家訓,注重文化開拓,提倡子孫讀書報效家國。

按照姜維民考証姜氏族譜后得出的說法,姜氏三兄弟在儒姜村定居后,依舊孜孜不倦,潛心讀書。尤其是最小的兄弟姜元韶潛心讀書,后考選為拔貢生,被授任瓊山縣候選儒學教諭,舉家搬到瓊山白沙村(今海甸島白沙門一帶),后來在那裡定居。姜唐佐是姜元韶的兒子,他跟隨父親來到儒學興盛之地瓊山,在濃厚的文化氛圍熏陶下長大,這也是在后來的《瓊州府志》《瓊山縣志》等方志中,姜唐佐被稱為瓊山人的緣由。

姜唐佐的大伯姜元熹是進士,曾任鎮江太守﹔二伯姜元勲是監生,生父也是貢生,老城姜氏一族可謂是書香門第。姜唐佐天資聰穎,好學不倦,從游於蘇東坡期間,其才華與勤勉得到坡翁賞識,於是有了贈詩勉勵的佳話。

1100年,蘇東坡遇赦北歸,姜唐佐謹記恩師勉勵,游學廣州,登鄉薦中舉人,成為見之史載的海南第一位舉人。據湖南、江西的《姜氏族譜》記載,姜唐佐后來又經殿試被賜進士,這對於當時的海南而言,無疑是“破天荒”。

石碑上的姜家伯侄

近900年來,姜氏后人從老城逐漸向臨高、儋州、海口、瓊海、三亞等市縣遷移繁衍,他們不忘尋根問祖,每年清明節期間,都有人來到國社村的姜氏祠堂,祭拜先祖,重溫家族故事。

在國社村的姜氏宗祠內,供著姜氏列祖的神位,姜唐佐的牌位也位列其中。姜唐佐是海南第一位舉人,是姜氏家族的榮光,但由於姜唐佐登科之后到內地當官,后人與海南失去聯系,因此在海南的姜氏族譜中,有關姜唐佐的相關記載並不多。

這樣一位聲名赫赫的先祖,他在海南留下了多少故事,他中舉登科之后,與自己的家鄉還有無聯系?這些都是姜氏后代們渴望知道的歷史,但無奈歲月漫漫,能夠尋找到的史料有限,姜唐佐的蹤跡也成為了姜氏家族之謎。

2003年期間,愛好探尋古跡的姜維民,在距國社村僅三四公裡的古跡封平約亭,發現了一塊《封平合都賓興捐貲碑》,在捐款人名單中,排在首位的是國社村,其中“進士姜元熹”和“賜進士唐佐”的名字赫然入目,就排在第一、第二位,讓他驚喜不已。“這塊牌匾,不正是姜唐佐與國社村有淵源的佐証嗎?”

封平約亭始建於1722年清代,是封平都議事的場所。 因其地處驛道,村庄密集,人口眾多,商貿物流繁盛形成了市集。在這樣的議事商業場所,樹立著許多記錄市場管理、捐資助學、眾議凡例等等內容的碑刻。

“這塊石碑,對於我們姜氏后代來說,意義深遠,証明我們姜氏向來有重視教育、熱心公益的傳統,我們重視家族榮譽,為家族名人自豪。”國社村村民姜深說,經村民聚首商議,他們已經向有關部門申請,打算捐資臨摹這塊碑刻,將臨摹的碑刻放置在國社村,讓姜氏后人銘記這段歷史。

由於姜唐佐登科后,赴京就任后留在內地,他進京前在海南曾有一段婚姻,但妻子沒有生育。為探知姜唐佐后人情況,80多歲高齡的姜維民還自學了電腦,通過網絡聯系全國各地的姜氏宗親,並參加廈門、泉州、福州、鄭州等地組織的姜氏宗親聯誼活動,散播尋找姜唐佐后裔的信息。

功夫不負有心人,在廈門、泉州參加宗親聯誼活動時,姜維民遇到一位名為姜泉水的姜氏后人,得知他的先祖名為姜君弼,而君弼正是姜唐佐的字,從此國社村村民才得知,原來渡瓊二世祖姜唐佐在賜進士后就任殿中侍御史,后辭官返回福建原籍,續娶都總管王元定之女,生琬、琰、理三子,如今姜唐佐的后裔散居在湖南、江西等地。

講好古村故事

尋根問祖,宗親聯誼,是一種文化上的自覺。

同時過著鄉村和城市生活的姜維民認為,記錄家族淵源,發揚先人遺風以激勵后人,是親情的傳承,也是文明的延續。姜維民退休后,一直致力於修訂姜氏族譜,他不顧年事已高,飛往全國各地,參加姜氏族人聚會,尋覓姜唐佐的后人,講述姜氏家族故事。

歷經滄桑的國社村,不少人已遷居海口市區和周邊鄉鎮墟市。村裡的老屋,已經開始衰敗沒落。

“國社村是海南第一位舉人姜唐佐的祖籍地,有文化淵源,又保存有古屋、古樹,我們希望村庄能以古村的身份存留下來,而不是隨著開發的浪潮而消失。”姜維民退休以來,一直致力於國社村乃至老城鎮的文化公益事業,為的就是能保護當地的文化古跡,講述好當地的文化故事。

歲月滄桑,風吹雨打,封平約亭賓興石碑上的文字雖然已經逐漸模糊難辨,但包括姜唐佐在內的先人捐資助學的義舉仍被銘記,深挖國社村歷史淵源、講好蘇東坡與姜唐佐的故事,定能增加當地的文化厚重感。